电影市场

你还记得上一次在国内影院的影厅里看预告片是什么时候吗?一般的电影观众,可能也很难回答出这个问题。观众并非不喜欢看预告片,在不少影院候场区的LED屏幕上,滚动播出的电影预告片常常会让来往行人驻足观看,但是在影院里放映的预告片,似乎越来越难觅踪影。(以下均指影厅银幕上播放预告片的情况)

消失的预告片,到底是被谁排挤了?特别调查,揭秘中国影院为何爱放商业广告,不爱放预告片。事实上,无论是美、英、法、日、韩等发达国家,或者是香港、台湾等华语地区,影院内播放预告片都是常态,但在全球第二大市场却成了稀罕事。为此我们还特别采访美国AMC院线相关负责人,在美国看预告片已成为一种“观影仪式”,或许可以给中国影院带来一些启发。

"消失的预告片"谁之过?

在影院遭广告排挤

“太空堡垒预告片工作室”联合创始人张小北,是一位电影预告片从业者,谈起“消失的预告片”,他有一肚子的话想说。“我们在制作影院版预告片时所投入的精力和爱,毫不逊色于一部电影。作为观众,我从来都是提前入场等看预告片,并将其视为观影体验的重要组成部分。对于影院经营者来说,其实预告片就是电影的广告,那些已经坐到电影院里等候观影的观众,他们是电影的主流消费者,可以说预告片这种广告的精准度是最高的。”

既然预告片如此重要,它为什么会在影院里遭到排挤,甚至几乎快要消失呢?记者走访了京城不少影院,发现在影院里看到预告片几乎是“全凭运气”,播放的时间长短也是毫无规律可言。

目前国内影院电影开映前的候场时间,一般是10-15分钟左右。有些影院在观众进场的前5分钟放预告片,后5分钟放广告,很明显,前5分钟播放的预告片效果不佳,因为这时候基本还没有什么观众入场。有些影院则是先放广告,熄灭场灯后再放预告片,然后再出“龙标”放正片。更多影院是放满10分钟映前广告,连个观影预热的过程也没有,直接播放正片,预告片就这样悄无声息地“消失”了。

有规则 无处罚

影院“上有政策,下有对策”

那么,影院到底应该怎么播放广告和预告片呢?据了解,2011年中国电影发行放映协会册曾出台了《电影贴片广告、映前广告自律规则》,规定播放电影广告时间不得超过10分钟。其中,片方、发行方的贴片广告不超过5分钟,院线和影院的映前广告不超过5分钟。电影院应按照电影票面上标注的电影放映时间准点放映,场灯关闭后,影片版权方或经影片版权方授权同意的合作方可在银幕出现“龙标”之前,播放不超过5分钟的电影预告片。

这个行业自律规则出台已久,但由于仅有自律措施,并无强有效的处罚措施,在利益的驱使下,影院“上有政策、下有对策”,执行方式也变得五花八门,只要基本做到按时放映影片,不被观众投诉就是万事大吉。

张小北坦言,“现在电影院在映前播放预告片越来越少,最主要是因为影院、院线以及片方之间对映前广告时间的利益分配问题上,没有达成一致。由于预告片基本都是以免费贴片的形式播放的,影院无法从这些预告片的播映中直接获益。相比能够直接获得广告收入的自营广告时段,影院的积极性肯定是不同的。”

乐天影城市场运营总监郑寅路表示,“现在大部分影院的映前广告时间,其实已经涵盖了播放预告片的时间。所以在限制广告时间的同时,预告片的时间也在无形中被限制了。如果影院的广告业务好,影片的贴片广告也多,可能就会把十五分钟候场时间全都放广告,不放预告片。而且广告商都希望获得最好的播放位置,所谓最好的位置,就是离正片最近的位置,那么预告片就变成了离正片最远的位置。随着广告收入越来越高,一些影院放预告片的时间也变得越来越早,普通观众自然很难看到。”

北京华星UME影院总经理刘晖认为,播放预告片主要看时间是否够用。“观众候场时间是10-15分钟,如果我播完预告片是在时间范围之内,那就没必要去压缩它。但如果遇到超级大片,影片的贴片广告会变多,广告时间就很紧张,可能刚刚好就卡住放映前的时间点,那我们就要考虑了。在一个有收入,一个没收入的情况下,那肯定会尽量照顾有收入的广告。”

中国影院为何只爱放商业广告?

短期利益VS长期利益

映前广告过长曾引发观众争议

《唐山大地震》映前广告过长引观众不满

如果说现在在影院里难看到预告片,不少影迷可能会觉得遗憾,那么几年前影院播放广告和预告片的策略,就不仅仅是让人觉得“遗憾”,还曾引发过观众的强烈不满。因为那时候商业广告时间比现在还长,倒是预告片播放的几率比现在稍微高一些。

据郑寅路透露,2010年以前,影院的普遍做法是从电影的票面时间开始放广告和预告片。假设是今天晚上7点的电影,影院从7点钟开始放映广告和预告片,可能要等到7点20才放正片,观众会觉得颇为不爽,毕竟“大家不是来花钱看广告的”。

据悉,2010年7月冯小刚导演的《唐山大地震》上映,曾创造了6.73亿元的票房佳绩,但这部电影的“超长”映前广告,也曾引发观众的广泛争议。《唐山大地震》中有15分钟由片方华谊兄弟制作的贴片广告,其中商业广告不到10分钟,华谊公司的新片预告片又占据不少时间,加上影院的映前广告,导致观众要等到进场20分钟后才能看到正片,不少人曾难以忍受广告的狂轰乱炸,高呼“退票”。

影院为多排片抢占场次

当下的中国电影市场,正在以一种前所未有速度增长着。截止2015年5月,内地共有影院5500多家,银幕数超过27200块,银幕数接近美国的70%。在内地电影工业的初期阶段,影院的发展更像是野蛮生长,正所谓“萝卜快了不洗泥”,不少影院的发展都还不成熟,有待和市场规则进行磨合。

在张小北看来,“电影院里播放预告片应该是一个行业共识,是对整个电影工业或者是电影体系的自我认知。电影上下游的每一个环节都是环环相扣,牵一发而动全身的。在电影院里放预告片,影院可能不能马上收到现金收益,但是这些预告片会促进观众来消费,对终端来也是有利的,这就是如何平衡短期利益和长期利益的问题。”

简而言之,预告片遭到排挤,最根本的还是影院的利益和利润问题。

据博纳影业集团发行总经理刘歌分析,“影院多放预告片,就会影响自己的排片场次,尤其是黄金场的场次会减少。如果影院每一场放映预告片的超过5分钟,那一天6场就多出半个小时,这就意味着黄金场次要延续半小时或提前半小时。如果一家影院有8个厅,那么它的黄金场就要调整,包括散场时间,入场时间,清扫时间等等,都会因为播放这几分钟预告片而改变。”

张小北透露,他曾碰到过只有五分钟间隔的“极品”场次,等他进场时上一场的观众还没退场,“恨不不得我坐下的时候,椅子上还带着别人的体温”。这种情况一般都是赶上票房大热的片子,影院一天就能多挤出一场来,就能多出几万块的票房,这时候预告片自然要被排挤了。国内电影院对场次数量的迷恋,让预告片也成为“受害者”。

观众整体进场时间变晚

预告片的“消失”,除了影院的原因,也有一些客观因素。最近两年由于在线选座软件的普及,观众倾向于提前在手机上把电影票买好,不再像以前一样提前去影院排队买票。观众既然已经选好座位,只需要去取票机打印即可,这导致了观众在影院的停留时间整体变短,甚至不少影院的卖品收入如爆米花、零食、衍生品等等,也在相应地减少。

此前提到有些影院为了顾及广告的播出效果,选择把预告片放在离开场前较远的时间播出。现在不少观众是赶在开场前两分钟才进场的,这样看到预告片的机会,也会相对少了很多。

进口影片定档时间晚

对于一部预告片来说,最重要的一项任务就是告知电影何时上映,但对于尽快影片来说,因为种种原因,在内地上映的档期经常迟迟不能确定,这也导致观众没有机会看到他们的预告片,进口影片的预告片又是相对比较精彩的。业内人士透露,比如最近的《侏罗纪世界》在中国是6月10号上映,比北美还提前两天,所以它的预告片需要重新做,时间相当紧张。如果外国电影档期不定的话,影院自然没办法播放它的预告片,这也是客观原因之一。

详解预告片

预告到底有何用?

虽然电影预告片在影院很难看到,但目前预告片行业的生态环境,已经比从前好很多了。预告片行业经过了大约五年的发展历史,现在已经成为国内电影营销体系中的必备环节。简单来说,如果一个电影想要上院线发行,基本没有不做预告片的,可以说电影业界对预告片的重视程度更高了。

预告片吸引观众多次消费

预告片是沟通观众和电影之间的桥梁。对于判断和寻找消费目标的观众来说,预告片是最关键的营销物料之一。由于电影是先付费后消费的一种文化产品,引导观众的消费预期值,可谓是相当重要。在影院播放预告片,无疑会大大增加观众的多次消费欲望。

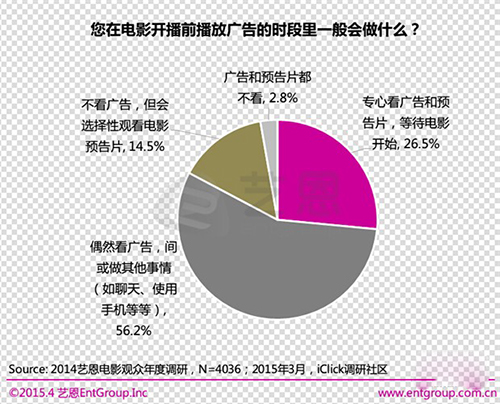

观众在电影前播放广告的时段会做什么?据艺恩咨询的数据显示,从接触效果来看,有超过四分之一的观众会专心观看广告和预告片,而对两者均持拒绝态度的仅为2.8%,总体来说,专心或偶尔观看广告的观众,比例已经超过八成。

刘歌认为,现在影院把观众了解影片信息的重要渠道给截断了。“如果影院坚持放预告片,观众就会知道下一部电影还在这儿,他会下意识地选择还在这里看。如果观众走入一个影院,发现它没有预告片,直接放映正片,他不知道下一个新戏是什么。那么观众的下个观影诉求和对影院的信任是隔断的,他就可能不会第二次第三次来,或是要通过别的渠道才了解到。影院里播放的预告片是最能体现影片精髓的物料,观众在电脑上、在手机上、在LED大屏看到的都不是原画质的电影,只有在影院看到的预告片,最能体现出影片品质,也最能促进观众的消费欲望。”

片方如何贴预告?

互换、贴自己公司

我们在影院看到的预告片,背后是如何运作的?据了解,在确定档期和电影审查通过后,发行方会自己剪辑或找专业预告片公司制作预告片,再将预告片文件传给要贴正片的发行方手里。发行方通常会先贴上自己公司的预告片,或是和其他公司互换贴预告片。

张小北举例说,“比如说我们工作室给乐视影业做了《何以笙箫默》的预告片,乐视就会把它贴到乐视出品的其他先上映的片子前面,也有可能和比如华谊、博纳、光线等公司进行预告片互换,等到他们公司也有电影要上映了,就贴在乐视发行的影片前面。”

预告片的位置也有讲究,跟贴片广告一样,离放映的“龙标”越近,效果越好,离龙标最近的位置叫“倒1”,以此类推还有“倒2”、“倒3”的位置。不少公司会把“倒1”、“倒2”的位置留给本公司的预告片,这样在影院播出的机会就能高些。据了解,也有公司会把最重要的一个预告片,和正片一起打包做进拷贝里,就放在“龙标”之前。这时影院如果要播放正片,就不得不先播放这支预告片,通常影院就不会剪掉了。

刘歌坦言,预告片被剪掉是常有的事情。“我们每次出大片,都会接到很多兄弟单位和发行公司的邀请,大家都互相贴预告片。有时兄弟公司的老板兴致冲冲地带着客户去‘尝尝鲜’看预告,发现根本没有,又打电话问我,我说那八成是被影院剪掉了。”当然如果像博纳、华谊这样自己拥有影院的电影公司,肯定会大力播放本公司影片的预告片。

IMAX为何是特例?

可能有些观众会发现,在普通影院难觅踪影的预告片,在IMAX影厅却能看个过瘾,这又是为什么呢?IMAX影厅为什么是特例呢?

资深电影人白羽对记者解释道,“IMAX公司之前不允许在IMAX影片之前做商业广告,为了填补候场时间,观众就有机会看到不少IMAX版本的预告片,而且这些预告片,未来也都会发行IMAX版本的正片。最近,IMAX版本影片也开始有自己的广告,但广告也要适应IMAX的特殊播放格式要求,因为技术和成本的限制,目前只在万达IMAX厅每场投放两分半钟,由华夏时报公司独家代理。”

据了解,由于IMAX的影片多为所谓的“大片”,IMAX公司有时会给新开的 IMAX厅提供一个30分钟的试映片段,主要由各种预告片和大片精彩片段集锦组成。这个试映片段主要是为了吸引观众,让他们体验观影效果。

一般这种放映都是免费的,观众可通过办会员卡或用其他促销活动中附送的观影劵看到,但在北京万达影城天通苑店,曾经卖票销售过这种IMAX预告片试映场次。虽然是花钱看预告片,也有不少观众捧场,因为视听体验确实非常震撼。

影院声音:

映前广告并非主要收入来源

作为电影产业的下游环节,不少影院也有自己的苦衷。郑寅路对记者坦言,从经营情况来说,影院并不是一个暴利的行业,不少影院的经营压力都很大,因为成本越来越高,比如房租成本、设备成本、人员成本等等都在上涨,所以每个影院都在寻求电影以外各种各样的利润增长空间。

据业内人士透露,映前广告收入并不是影院的主要来源,但确实是影院重要的收入渠道之一,通常会列入影院经理的利润考核指标。影城的客流量决定了影院广告的收入等级,所以具体每个影城的广告收入也不尽相同。实际上,一般影院的映前广告收入,在影院整体收入的占比大约是2%-5%左右,并没有大家想象得那么多。大多数影城的收入体系都是多元化的,影院最大收入来源第一是票房,第二是卖品,然后还有一些映前广告、阵地广告,以及一些合作类的场地租金等等。

映前广告、贴片广告

傻傻分不清楚?

最近有观众在影院看《复仇者联盟2》的时候,会发现几条和电影内容高度相关的广告,不少品牌也在借势营销,把绿巨人、钢铁侠等电影人物形象作为广告创意的一部分,广告产品更是涵盖广泛,包括汽车、剃须刀、服装等等,而这种广告就是“电影贴片广告”。

电影市场广告业务共有三大类型,分别为影院映前广告、电影贴片广告和电影植入广告,影院预告片也属于电影贴片广告的一种。在观看过程中,一般观众分辨不出“映前广告”和“贴片广告”有什么区别,除非是像《复仇者联盟2》这样为电影“量身定制”的贴片广告。

艺恩咨询分析师透露,映前广告与贴片广告除了在播放顺序上不同,两者的运营主体、操作模式与投放价值也存在着差异。映前广告主要由影院主导销售,广告主直接或通过代理公司与影院进行沟通合作,按月按场购买;而贴片广告主要由片方主导销售,之后仍需要找影院或代理公司落地播放,操作模式相对复杂,且通常与特定影片进行捆绑投放容易受到影片档期的影响。

据了解,无论是映前广告还是贴片广告,对广告代理商而言都有可观的利润回报,国内映前市场资源主要集中在几家主流广告运营商手中,其中有个别公司通吃映前广告与贴片广告,如分众晶视和晶茂传媒。目前国内经营映前广告的代理商,主要有万达银幕、乐幕传媒等等,覆盖万达、大地、中影星美、上海联合等院线。2015年影院映前广告(不含贴片广告)市场规模也有望突破18亿,覆盖人次将达到6.89亿。

国内经营映前广告和贴片广告的主要代理商

观众了解电影渠道更多元

北京华星UME影院总经理刘晖认为,从消费者的角度来讲,影院银幕上的预告片,未必是他们唯一一个了解电影信息的渠道,观众也可以通过各种渠道随时了解到电影的信息。现在的年轻观众越来越依赖手机,接触到信息也越来越碎片化,他们可能会因为朋友圈的口碑传播,因为一条病毒视频或一组有趣的海报,来决定看某部电影。另外不少影城也会售票大厅或影院入口处设置LED大屏幕,每天滚动播放近期的电影预告片,同样可以吸引不少观众驻足。

当然,预告片还是在影院观看效果最好。电影制片人关雅荻曾表示,国外有资深影迷,在《星球大战前传》某一集上映前,买票进电影院只为了看片头的预告片,预告片结束后直接退场。电影预告片在众多电影宣传手段中,仍然是最有效的一种,而且特别是在影院里观看预告片,对观众产生的印象和影响力也是最大。预告片作为电影的广告,它的任务就是自己要比电影本身还要抓眼球,比电影本身还要好看,置身于封闭、漆黑的影院环境中,电影预告片带给观众的试听冲击力是相当大的。

美国视角

看预告片是种“观影仪式”

和中国影院预告片遭“排挤”不同,美国影院非常重视放映预告片,观众们把看预告片当初“观影仪式”的一部分。记者采访了AMC娱乐执行副总裁兼首席内容与规划官伊丽莎白·弗朗克(Elizabeth Frank),她详细解释了美国预告片的发展背景和情况,或许可以给中国影院一些启发。

为何美国影院放映场次间隔时间长?

美国影院的场间时间偏长,这是为了节约人力成本。美国影院多数都有十几个厅,如果场次间隔短意味着需要更多的清洁工人,人力成本会上升很多。当场次间隔拉长后,影院就慢慢形成放映幻灯片式的唱片广告的习惯,像可口可乐等大品牌也乐于利用这段时间来放映商业广告,现在更发展为放映美剧、电视综艺节目、演唱会等广告。等到票面的放映时间到了,影院就开始放映预告片大概3到5支,每支约2分钟。目前北美三大院线AMC、Regal(帝王娱乐)和Cinemark(喜满客院线)成立了映前广告公司,虽然收入不多,但利润很高。

看预告片是“观影仪式”

对美国观众来说,去影院看正片前的预告片是“观影仪式”里一个非常重要的组成部分。如果一个影院在一段时间里不放预告片,美国观众甚至会投诉。如今的预告片制作品质高、可看性和娱乐性都很强,已经形成正片之外的预告片观看文化。一般美国影院在正片前会放映4-6支预告片,每支2到2分半钟。

预告片大多为制片公司自带,但播放权掌握在电影院手里。一般影院会收到很多支预告,播放预告片有两个原则——利益最大化和考虑用户体验。影院通常会在放映家庭电影前贴合家欢电影预告,与观影人群匹配。当然影院也会和发行公司洽谈,比如如果发行方让影院分成比例多一点,影院当然乐意播放更多的该发行公司预告。预告片播放不只是短期利益,更是长期的盈利目标,为了吸引更多的回头客。

预告片时长30秒和90秒区别大

国内预告片播映策略带来的直接影响,就是内地电影的贴片预告片时长越来越短,现在单个影院预告片基本都是30秒。而在北美影院播放的预告片一般称为“剧场版预告片”,时长为90秒或2分钟甚至2分30秒,这是经过北美放映体系验证过的最成熟的结构。

据了解,美国电影协会(MPAA)要求电影的剧场版预告长度不得超过2分30秒。不过也有例外,每个大型电影公司,每年只有一个预告的名额可以打破这个限制,比如当年《阿凡达》的剧场版预告片就长达3分半钟。每个电影公司会慎重使用这个名额,一般都是各公司当年最热门的电影才会有这个特权。

美国电影的30秒预告片,一般为电视版预告,在电视台播放。由于电视广告时段高昂的费用,这种预告片的剪辑节奏特别快,旁白语速也很快,通常在电影宣传后期放出。观众也会经常在美国一年一度的超级碗比赛中,看到这种广告,因为从收视率来说,它基本等于国内的“春晚”。

张小北对记者透露,在影院里播放的预告片,时长30秒和90秒的区别相当大。因为时间长度不同,给观众信息量也会不同。30秒的预告片只能告诉观众:第一电影是什么类型的,第二明星有哪些,第三电影片名叫什么,档期是什么,因为30秒只能讲这么多。如果是90秒或者是更长的预告片,我们就可以把这部电影中最好的内容,最想呈现给观众的那些视觉上的东西体现出来,还有电影的故事特点、人物特点等等,让观众看完预告片之后,对这个电影能有清晰的判断。